|

Mit bipolaren Einzeltransistoren aus Ge begann in den 50er Jahren

des letzten Jahrhunderts die 2. industrielle Revolution; der Einstieg in das Informationszeitalter.

|

|

|

Heute gibt es zwar auch noch Einzeltransistoren - aus Si - aber der normale

bipolar Transistor findet sich in einer integrierten Schaltung, einem IC oder Chip. |

|

|

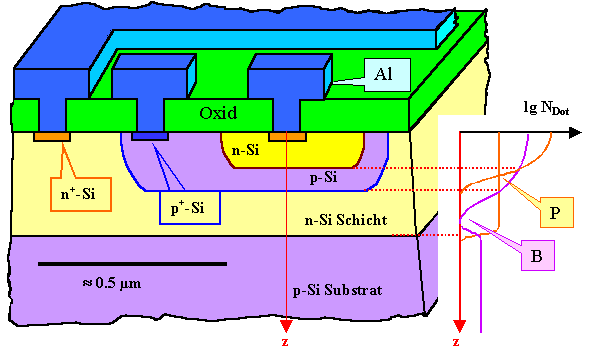

Stark vereinfacht sieht ein Querschnitt durch einen integrierten bipolar Transistor so aus: |

| |

|

|

|

Auf einen (schwach) p-dotierten

Si Wafer der als Substrat dient, wird zunächst eine dünne n-dotierte Schicht (im Beispiel ist P-dotiert; As ginge aber auch.) aufgebracht. Wie man das macht

lernen wir im nächsten Semester. Damit wird

ein erster

pn-Übergang erzeugt, der aber für die Transistorfunktion nicht unmittelbar wichtig ist. Man braucht ihn

um die vielen Transistoren auf einem Chip gegeneinander isolieren zu können. |

|

|

In einem kleinen wohldefiniertem Gebiet wird jetzt umdotiert, indem man B einbringt

(wie man das macht ....). Die Bor Konzentration nimmt von der Oberfläche aus nach innen kontinuierlich ab, am Schnittpunkt

der B- und P-Konzentration befindet sich der zweite

pn-Übergang. |

|

|

Das ganze dann nochmal: In einem noch kleineren wohldefiniertem

Gebiet wird jetzt nochmal umdotiert, imdem man P einbringt (wie man das macht

....). Die Phosphor Konzentration nimmt von der Oberfläche aus nach innen kontinuierlich ab, am Schnittpunkt der P-

und B-Konzentration befindet sich der dritte pn-Übergang.

|

|

Wir haben jetzt eine Schichtfolge n-p-n (-p); wir müssen nur

noch die drei Transistorschichten kontaktieren, und wir haben einen bipolar Transistor. |

|

|

Dazu bedecken wir das ganze mit einem Isolator (praktisch immer SiO2), machen

kleine Kontaktlöcher in das Oxid, und füllen diese mit Al. Auf dem Oxid führen wir das Al als

Leiterbahn wohin wir es haben wollen. Wie man das macht ....usw. |

|

|

Ein Problem taucht auf: Al macht allenfalls zu einer Dotierungssorte einen ohmschen Kontakt. Also müßten wir zur Kontaktierung

und Verdrahtung eigentlich zwei Metallsorten nehmen? |

|

|

Sehr, sehr unpraktisch (und teuer). Wir lösen das Problem, indem wir unter die Kontaktflächen

eine weitere Dotierung einbringen (im lg NDot - z Diagramm nicht eingezeichnet), und diese

Kontaktgebiete extrem hoch p- bzw n-leitend machen. Dann wird die RLZ so klein, daß die Ladungsträger

immer durchtunneln können und der Kontakt immer ohmsch sein wird. |

|

Jetzt müßten viele Fragen auftauchen. Erste Anworten dazu sind im nächsten

Semester oder im Link zu finden |

| |

© H. Föll (MaWi 2 Skript)