|

Zwischen allen Defektarten bestehen enge Beziehungen. |

|

|

Defekte sind oft korreliert und treten gemeinsam auf.

Aus "kleinen" Defekten können

"große" Defekte entstehen |

|

|

|

|

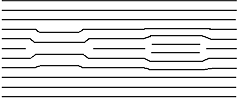

Atomare Fehlstellen lagern sich zu zweidimensionalen (Stapelfehler) oder dreidimensionalen

Agglomeraten (Ausscheidungen, Voids) zusammen. | |

|

|

Zweidimesionale Defekte sind von eindimensionalen Defekten (= Versetzungen) begrenzt. |

|

|

|

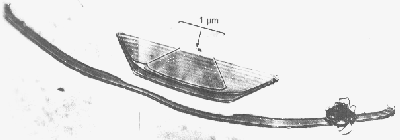

Ausscheidungen sind von Phasengrenzen umgeben. |

|

|

|

Phasen- und Korngrenzen enthalten spezielleVersetzungen. |

|

|

| |

| |

|

Entascheidend für die Bildung größerer Defekte ist die Keimbildung. | |

|

|

|

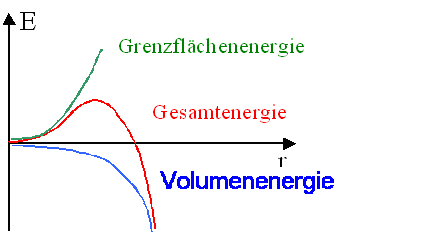

Bei der Bildung einer Ausscheidungen mit Radius r konkurrieren z.B. Energieabsenkung

durch Verringerung der Punktfehlerübersättigung (µr3)

mit der Energieerhöhung durch die notwendige Phasengrenze (µr2). |

|

|

|

Für kleine Ausscheidungen (= Keime) ist die Energiebilanz ungünstig; es existiert

eine Energiebarriere. | |

|

|

Durch Manipulation dieser Energiebarriere können Ausscheidunge vermieden oder bewußt

gefördert werden. | |

| | |

| |

|

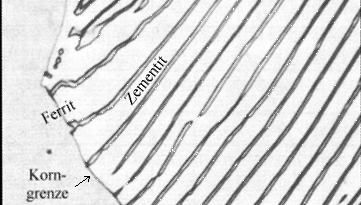

Die Gesamtheit der Kristallgitterdefekte in ihrer spezifischen Anordnung heißt

das Gefüge des Materials. |

|

|

|

|

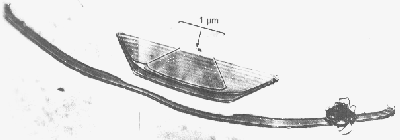

Etwas eingeschränkter und basierend auf der Historie, ist das Gefüge das, was man

im Lichtmikroskop nach geeigneter Anätzung (= Sichtbarmachung) von Gefügebestandteilen sieht. |

|

|

|

Im Bild sieht man beispielsweise die langezogenen Fe3C Ausscheidungen in

Stahl (Zementit Lamellen) sowie eine Korngrenze. Was man nicht sieht sind Versetzungen und Punktdefekte im bcc Eisen

(= Ferrit). | |

© H. Föll (MaWi 1 Skript)